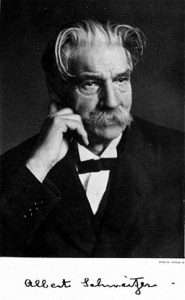

Nach dem Waffenstillstand im Herbst 1918 herrschte auf der Rheinbrücke zwischen Straßburg und Kehl reger Verkehr. Zu den Grenzgängern zählte ein späterer Nobelpreisträger, den damals noch kaum jemand kannte: Albert Schweitzer.

Am 14. Januar 1875 im elsässischen Kaysersberg geboren, war Schweitzer in der Kleinstadt Günsbach im Oberelsass aufgewachsen. Bereits als Theologie-Student in Straßburg hatte er einen folgenreichen Entschluss gefasst: Nach seinem 30-sten Lebensjahr wollte er „einen Weg des unmittelbaren Dienens als Mensch“ einschlagen – und zwar dort, wo es am nötigsten war. Dass dies in Afrika sein würde, entschied sich erst später. Äußerlich verfolgte Schweitzer zunächst eine konventionelle Karriere als angehender Pfarrer. Warum er als Vikar in Straßburg ein Zweitstudium in Medizin absolvierte, blieb vorerst sein Geheimnis.

Als Schweitzer 1912 Helene Bresslau heiratete, waren beide bereits fest entschlossen, die Heimat zu verlassen. Kurz nach der Hochzeit bestieg das junge Paar einen Dampfer in die Fremde. In der Kolonie Französisch-Äquatorialafrika wollte Schweitzer ein Krankenhaus errichten – ein beispielloses Projekt. Das Geld, das er für sein Vorhaben benötigte, hatte er auf unkonventionelle Weise beschafft: durch Konzertreisen als Organist. Schweitzer, der äußerst vielseitig Begabte, glänzte auch als Virtuose für Bach-Musik. Ein Buch über seinen Lieblingskomponisten, das er 1905 zuerst auf Französisch, drei Jahre später auf Deutsch veröffentlichte, gilt bis heute als Standardwerk der Musikwissenschaft.

Als Schweitzer 1912 Helene Bresslau heiratete, waren beide bereits fest entschlossen, die Heimat zu verlassen. Kurz nach der Hochzeit bestieg das junge Paar einen Dampfer in die Fremde. In der Kolonie Französisch-Äquatorialafrika wollte Schweitzer ein Krankenhaus errichten – ein beispielloses Projekt. Das Geld, das er für sein Vorhaben benötigte, hatte er auf unkonventionelle Weise beschafft: durch Konzertreisen als Organist. Schweitzer, der äußerst vielseitig Begabte, glänzte auch als Virtuose für Bach-Musik. Ein Buch über seinen Lieblingskomponisten, das er 1905 zuerst auf Französisch, drei Jahre später auf Deutsch veröffentlichte, gilt bis heute als Standardwerk der Musikwissenschaft.

In Afrika angekommen, begann Schweitzer umgehend mit dem Bau seines Krankenhauses in Lambaréné – einem abgelegenen Ort im Urwald. Eine medizinische Versorgung hatte es hier bisher kaum gegeben – entsprechend groß war der Andrang, als sich die Ankunft des neuen Arztes in der Umgebung herumsprach. Aus einer provisorischen Wellblechbaracke entstand nach und nach ein ansehnliches Hospital.

Den Kriegsausbruch 1914 erlebten die Schweitzers aus der Ferne des afrikanischen Urwaldes. Dennoch spürten auch sie bald Konsequenzen: als deutsche Staatsbürger galten sie in der französischen Kolonie als Gefangene und standen zeitweilig unter Hausarrest. Im Sommer 1916 musste Schweitzer erfahren, dass seine Mutter in Günsbach durch ein scheuendes deutsches Kavalleriepferd getötet worden war. Das Elsass, in nächster Nähe der Westfront gelegen, war längst Aufmarschgebiet der kaiserlichen Truppen.

Im September 1917 verschärfte sich der Kurs gegen „feindliche Ausländer“ in den französischen Kolonien. Albert und Helene Schweitzer mussten sich nach Europa einschiffen. Nach schwierigen Monaten in französischen Gefangenenlagern kamen sie im Sommer 1918 frei. Endlich konnte Schweitzer seine Familie im Elsass besuchen.

Mit einigem Abstand notierte er: „Da Günsbach im militärischen Operationsgebiet lag, bedurfte es vieler Gänge und vieler Gesuche, bis ich die Erlaubnis erhielt, meinen Vater aufzusuchen. Die Bahn ging nur noch bis Colmar. Die 15 Kilometer von dort gegen die Vogesen mussten zu Fuß zurückgelegt werden. […] Dumpf dröhnten Kanonenschüsse von den Bergen. Auf den Straßen wandelte man zwischen mit Stroh belegten Drahtgittern wie zwischen hohen Mauern einher. Sie sollten den feindlichen Batterien auf dem Kamme der Vogesen den im Tale stattfindenden Verkehr verbergen. Überall ausgemauerte Stellungen für Maschinengewehre! Zerschossene Häuser! Berge, die ich als bewaldet in Erinnerung hatte, standen kahl da. Nur einige Stämme hie und da hatte das Granatfeuer übriggelassen. In den Dörfern war der Befehl angeschlagen, dass jedermann stets die Gasmaske mit sich tragen müsse. Günsbach, der letzte bewohnte Ort vor den Schützengräben, verdankte es den Bergen, zwischen denen es versteckt lag, dass es von der Artillerie auf dem Vogesenkamme nicht schon längst vernichtet worden war. […] Mein Vater war gegen alle Gefahren so gleichgültig geworden, dass er bei Beschießungen, statt mit den andern den Keller aufzusuchen, in seinem Studierzimmer verblieb. Dass es eine Zeit gegeben hatte, wo er das Pfarrhaus nicht mit Offizieren und Soldaten geteilt hatte, konnte er sich nicht mehr vorstellen.“ (Schweitzer: Aus meinem Leben und Denken)

Nach dem Waffenstillstand im November 1918 wurde das Elsass wieder französisch – und Schweitzer französischer Staatsbürger. Sein Verhältnis zu Deutschland war stets ambivalent gewesen. Die deutsche Sprache und die deutsche Kultur waren für ihn zeitlebens ein Stück Heimat. Doch die machtpolitischen Ambitionen des deutschen Kaiserreichs hatten ihm bereits vor dem Ersten Weltkrieg Kopfschmerzen bereitet. An seine Frau schrieb er: „Dass die Weltpolitik Deutschlands nur darauf ausgeht, England unterzukriegen und es mit der Invasion einer deutschen Armee zu bedrohen, ist sonnenklar… […] Du weißt, dass ich Deutschland nicht hasse sondern verehre. Aber dieser Größenwahn, dem Anstand, Ehrlichkeit, Moralität etc. nicht mehr sind als leere Begriffe, ist dieses Volkes unwürdig …“

Den Menschen auf der anderen Rheinseite fühlte sich Schweitzer nach dem Krieg weiterhin verbunden. Das war der Grund für seine regelmäßigen Fußmärsche über den Fluss, der nun wieder die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland markierte. „In der Zeit des Waffenstillstandes und in den beiden auf ihn folgenden Jahren war ich eine den Zollbeamten der Rheinbrücke wohlbekannte Persönlichkeit, weil ich gar manchmal mit einem Rucksack voll Lebensmitteln nach Kehl wanderte, um von dort aus hungernden Freunden in Deutschland etwas zukommen zu lassen“, erinnerte sich Schweitzer im Rückblick.

Der Weg zurück nach Afrika war Schweitzer zunächst versperrt – es fehlte an finanziellen Mitteln für die Reise. Schweitzer arbeitete jetzt – wie schon zehn Jahr zuvor – als Vikar der Straßburger Kirche St. Nicolai. 1920 führte ihn eine Vorlesungs- und Konzertreise durch Schweden, bis 1922 folgten weitere Reisen. Die Einnahmen halfen, die geplante Rückkehr in sein Hospital zu finanzieren. Noch einträglicher war 1921 die Veröffentlichung des Buchs „Zwischen Wasser und Urwald“, das ein Bestseller wurde und Schweitzers Berühmtheit begründete.

1923 bezog Schweitzer – auch hier wieder Grenzgänger – ein Haus in Königsfeld bei Villingen am Ostrand des Schwarzwaldes. In den folgenden Jahren diente das Haus vor allem seiner Frau und der 1919 geborenen Tochter Rhena als Domizil. Schweitzer selbst sollte nicht viel Zeit dort verbringen. Denn 1924 konnte er sich seinen Herzenswunsch erfüllen: er kehrte nach Lambaréné zurück. Helene Schweitzer, die an Tuberkulose erkrankt war, musste in Königsfeld bleiben. Schweitzer konnte nicht anders, als sein Lebenswerk fortzuführen – notfalls auch ohne seine Frau, mit der von jetzt ab meist nur per Post in Verbindung stand.

Aus der Ferne erfuhr Schweitzer von den wirtschaftlichen und politischen Krisen, die Europa heimsuchten. Über die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten war er 1933 äußerst beunruhigt – Schweitzer, sonst notorischer Optimist, wurde von bösen Vorahnungen geplagt. Er schrieb: „Ehe der neue Geist kommen kann, hat der Wahnsinn der Völker alles zerstört, was noch steht … Aber ich zwinge mich immer wieder zum Hoffen.“ Helene und Rhena verließen das Haus im Schwarzwald und emigrierten in die nahe Schweiz, die einmal mehr zum Bollwerk der Freiheit und bald auch des Friedens wurde.

Als die Verbrechen der Nationalsozialisten nach dem Krieg in ihrem ganzen Ausmaß bekannt wurden, schaute die Welt mit Grausen nach Deutschland – und bald auch hoffnungsvoll nach Lambaréné. Denn hier war einer, der – wenngleich er längst den französischen Pass besaß – als „guter Deutscher“ gelten konnte, als Projektionsfigur für die Sehnsucht nach Idealen und nach Menschlichkeit, die gerade in Deutschland wieder Konjunktur hatten. Der „Mythos Schweitzer“ erfasste jetzt die gesamte westliche Welt. 1947 bezeichnete das US-amerikanische Magazin Life den Urwaldarzt gar als „the Greatest Man in the World“. Schweitzer wurde nahezu wie ein Heiliger verehrt und erhielt für sein Hospital Spenden aus aller Welt – die früheren finanziellen Engpässe gehörten der Vergangenheit an. Als Schweitzer 1953 mit dem Friedens-Nobelpreis geehrt wurde, war dies angesichts der enormen Aufmerksamkeit für ihn und sein Wirken kaum noch überraschend.

Dass auch Schweitzer ein Mensch mit Fehlern war, blendeten seine Verehrer gerne aus. Die Nobelpreisverleihung rief aber auch Kritiker auf den Plan, die den Schweitzer-Mythos dekonstruieren wollten. Getadelt wurde Schweitzers angeblich herablassendes Verhalten gegenüber den Afrikanern, auch seine kühle Behandlung der eigenen Familie – man warf ihm persönliche Eitelkeit vor, die seine wahre Triebkraft sei. Schweitzer selbst verzichtete darauf, sich zu verteidigen. 1963 schrieb er an einen Freund in Straßburg: „Meine Strategie besteht darin, nie auf einen Angriff einzugehen, welcher Art er auch sei. Ich habe mir von jeher dies zum Grundsatz gemacht und treu eingehalten. Gegen das Schweigen kann niemand auf die Dauer ankämpfen. Es ist ein unüberwindlicher Gegner. Man muss mich auch nicht verteidigen. Es ist mir bestimmt, unkämpferisch meinen Weg zu gehen.“

Beim 50-jährigen Jubiläum des Urwald-Hospitals war die Bilanz beeindruckend. Jahr für Jahr wurden hunderte Patienten von mittlerweile sechs Ärzten und 35 Krankenschwestern behandelt. Auch technisch war man auf der Höhe der Zeit. Treibende Kraft der Modernisierung war jetzt Schweitzers Tochter Rhena. Wenige Wochen vor seinem Tod am 4. September 1965 bestimmte der Patriarch sie zu seiner Nachfolgerin in der Leitung des Krankenhauses, das bis heute existiert.

Albert Schweitzer wurde in Lambaréné neben seiner 1957 verstorbenen Ehefrau bestattet. Den schlichten Holzsarg, den er selbst gezimmert hatte, zierten Rebenblätter aus der elsässischen Heimat.